百花争艳六月天,教研之花静绽放。为聚焦“双减”背景下课堂教学变革,全面提高教育教学质量,6月6日上午,武进区湖塘桥第三实验小学举办了省规划重点课题研讨活动暨第二节成长节“优课展示”语文专场活动。

优课展示现风采

本次活动围绕“提升质量——回到课堂的原点”这一主题,通过三堂优秀课例,展示了以作业导学为抓手的课堂教学新模式。

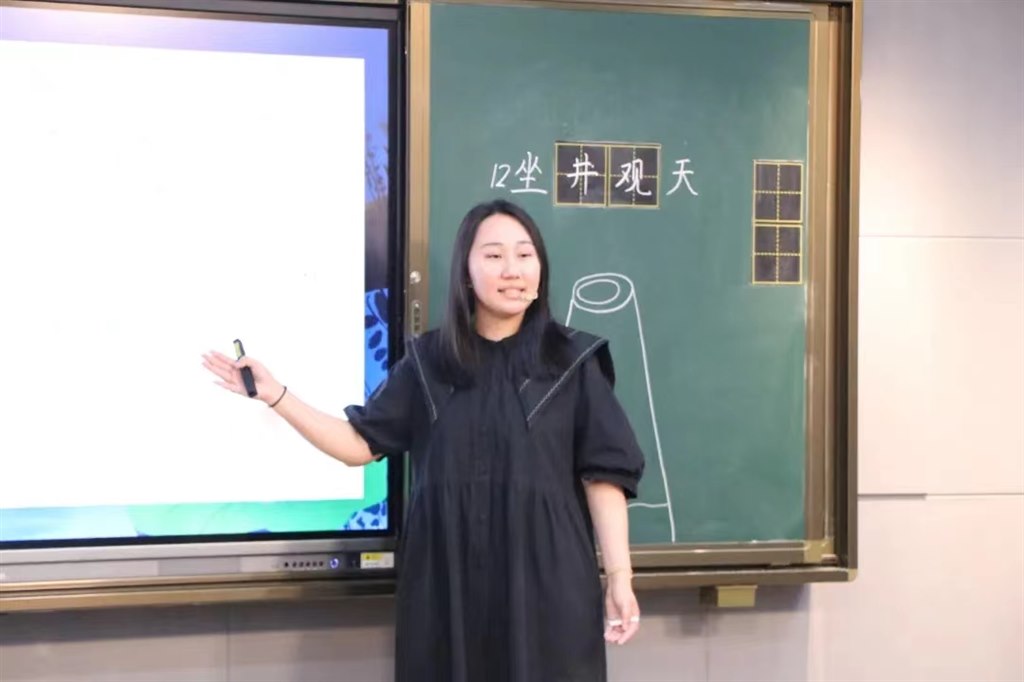

礼河实验学校的王姣老师为我们带来寓言故事《坐井观天》。一开始,王老师通过看图猜物的游戏引出本课的重要生字“井”,点明故事发生的地点。借助寻找故事角色与对话理清文章脉络,通过合作朗读对话读出角色的语气与心情,联系生活情境理解字词含义,利用儿歌加深生字理解。整堂课,王老师以青蛙与小鸟的三次对话为线索,以读代讲,以读促学,让学生在朗读中体悟情感,努力营造生生互动的课堂,紧扣问题情境展开教学,很好地训练了学生“读”和“说”的能力。

湖塘桥第三实验小学杨晓宇老师带领二年级学生走进诗歌《祖先的摇篮》。通过课前的“听说游戏”集中学生注意力,聚焦关键词“摇篮”,引出课题。以问导思,利用问题“祖先的摇篮是什么?是怎样的?”梳理全文脉络,关照课文首尾呼应的结构特点。在精读部分,杨老师引导学生观察,完成“摘、掏”两个提手旁生字的教学;鼓励学生大胆想象,完成诗歌创编;聚焦重点字词,加深理解课文表达。杨老师巧用学习单,将10分钟练习贯穿教学过程始终,课堂教学扎实有效。

第三节是三实小梅梦娇老师带来的神话故事《盘古开天地》。梅老师抓住课文插图理清课文脉络。学习第一自然段,感受盘古的体型之奇,初步感悟神话故事的大胆与神奇。精读第二自然段,通过品读盘古的动作和天地形成的过程,再次感受盘古的力量之奇,体会“一生二”的自然之妙。在“劈”字的教学环节,先通过自主识字认识汉字,然后通过动作演示加深认识盘古开天辟地的速度、力度和幅度,最后通过“劈”字体悟人物形象,层层递进,让教学变得更加纵深化。

专家指导促进步

优课展示结束后,武进区小语教研员裴红霞校长对三堂课进行了点评,分享了自己的感想与收获。裴校长肯定了三位老师对“作业导学”课堂模式的探索与呈现,结合课例分享了如何让学业质量回到课堂原点。她提出:首先,教材解读应做到言义共生。解读教材时应关注文本、材料组织、语言特点和人文价值。在文本方面,王老师立足寓言,用“谁?在哪?干什么?好玩在哪?”串联课堂,推动了教学;杨老师则以“是什么-怎样的-有什么-做什么”理性解读串联课堂;梅老师抓住神话故事的特点,带领学生感受盘古的力量之奇、形之奇,初步感知创世神话和英雄神话的独特魅力。三位老师的教学层层深入、一气呵成。在人文价值方面,更是传递了寓意和道理,将民族文化的因子根植于学生内心,加深了学生对故事类文本的喜爱。其次,练习设计要做到手口合一。写字教学可以融入课中,练习设计亦可以形式多样,而练习的方式更要贴近学生。第三,教学组织需促进学生行智共长。关注教学的实践性和情境性,让学生在真实的学习情境中实现思维能力的提升。

同时裴校长也对三堂课提出了更高的要求:王老师的对话教学可以更有组织些,杨老师在词语教学中可以贴着词语展开想象,梅老师在“天地形成过程”的教学中应做到不牵引,更自然。

教以潜心,研以致远。本次活动,是青年教师探索课堂,向教学原点漫溯的好平台,更给我们指明了“作业导学”课堂模式的方向。愿所有的小语人怀揣教育热情,善学善思,迎着新课标的清风,在语文的百花园里化育桃李。

“研”路漫漫,道阻且长;

行则将至,未来可期。

(撰稿:蒋琳琳 摄影:杨颖 审核:周美华)

账号登录

账号登录